|

(2000.08.27 コラム)

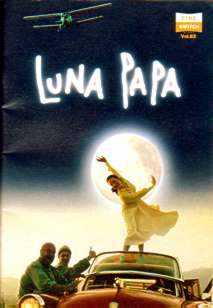

●ルナパパを語る

どう受けとめればいいのか?それが『LUNA

PAPA』(1999年/ドイツ・オーストリア・日本合作)を見終わったときの感想でした。 どう受けとめればいいのか?それが『LUNA

PAPA』(1999年/ドイツ・オーストリア・日本合作)を見終わったときの感想でした。

以前同じシネスイッチ銀座で『ストレイト・ストーリー』を見たときに予告編をやってました。そのとき実はルナパークさんの自宅からの帰りがけだったので、ルナ・パパという映画を覚えていたんです。予告編を見た私の印象は、「シングルマザーになった少女の半生を叙情的に描いた佳作」でした。ルナ・パパについてインプットしていた情報はそれだけでした。

映画はどこの国だかわからない、異国情緒の漂う村の映像で始まり、気の強い美少女マムラカットとその兄で脳に少し異常がありそうな(飛行機になったつもりで走りまわったりしている)ナスレディンの追いかけっこが展開される。そこだけでは時代背景は見えてこないが、いきなり飛行機が飛んで来たりして、現代に近いらしいこともわかってくる。こういう映像が、小林旭の渡り鳥シリーズとか日活アクション映画を連想させた。だがまだこの時点では、この哀しい物語がどう展開されていくのだろうかというスタンスで見ていた。

しかし戦車に乗った盗賊が現れたり、赤ちゃんをおろそうと行った医者が手術直前に流れ弾に当たって死んだりする。それも何の伏線もなく流れ弾に当たって死に、息絶えるときに「赤ちゃんは生め」と言い残す。「なんだそれ?」と思った。ご都合主義じゃんと。それもかなりムリがある。

その後もレイプした野郎を親子で延々探しまわり、ひっ捉まえて来ては違うと釈放する。赤十字の献血車が警察に終われていて、その赤十字の男とマムラカットが結婚するが式の最中に空から落ちてきた牛に当たって死んだりする。すべてがいきなり起こり、マムラカットは次々と悲劇に見舞われるのだ。だが赤ちゃんはいつまでたっても生まれない。

話の基本は確かに悲劇である。レイプされて出来た大きなおなかをもった少女を村人が罵ったりして、マムラカットに起こる事件はすべて悲劇的だが、あまりに唐突で滑稽なのだ。ユーモアのエッセンスも随所にちりばめられており、それが悲劇を暗さから救っているという面もあるが、それは付録でしかない。この映画に描かれた悲劇は喜劇にしか見えない。そこが混乱の原因だった。悲劇として観はじめたら、どうやらドタバタコメディが展開されているらしい。「結婚式の最中に空から落ちてきた牛に当たって夫と父が死ぬ」というその展開を観て泣けというのか。

混乱したまま映画は怒涛のように進みラストシーンまで来た。村人たちに追われ逃げるマムラカットとナスレディン。兄のナスレディンがマムラカットを家の屋上へ上げ、壁のレバーを引く。するとあろうことか屋上部分が天井の扇風機をプロペラ代わりに空へ飛び立ったのだ。いきなりSF映画になった。

この瞬間、私は大声で笑い出しそうになるのをグッとこらえていた。やはりギャグ映画だったと確信したからだ。まさか飛んで行くとは。日活アクション映画もビックリじゃないか。そう思うと同時に、これを美しい叙情的な映画のように宣伝するのは間違いなんじゃないかという思いが錯綜してパンフレットを買ってしまったのだ。

こうしてこの映画が3カ国合作映画であり、タジキスタンを舞台としていることを知った。なるほど「スパシーバ」といっていたわけだ。「スパシーバ」とはロシア語で「ありがとう」である。日テレの「雷波少年」でロシア横断ヒッチハイクの旅(ラストツアー)という企画を見て覚えていた言葉だった(笑)。

また少女の名前の「マムラカット」は国家を意味するとかナスレディンの異常はアフガン戦争の後遺症であるとかタジキスタンの内戦状態のなかで撮影されたなどの情報を得る。これらの情報がこの映画の観方をより複雑にした。

マムラカット(=国家)がレイプされるとはどういうことかに代表されるよう、この映画は多くの比喩を含んでいる。すべてが擬人化された神話のようなものともいえる。またいきなり流れ弾に当たったり、空から牛が降って来たり、それらの唐突さは日本ではまったく理解不能だが、内戦下では日常を描いたに過ぎないのではないかとも思う。前ぶれもなくいきなり起こる異常事態をこのような悲喜劇として描いているとしたら...

そして最後のあまりに唐突に飛んでいく屋根に乗ったマムラカット。絶望の果てには奇跡しかありえない、奇跡を待ち望む大衆映画だとしら...。この映画をそう捉えると、ドタバタではあっても非常にシュールでパワーのある映画のように思えてくる。

つまり『LUNA PAPA』はタジキスタンという内線下の異国の日常を背景として、絶望的な悲劇の連続を喜劇として(道化的といってもいい)描いた映画だったとの解釈が成り立つのだ。そして私は映画もその背景もほとんど情報がないままに観たわけだ。そこまで考えたとき、これは名作なんじゃないかと思えてきた。

バフティヤル=フドイナザーロフ監督が言うように、これは悲喜劇そのものなのだ。悲劇を悲劇としてではなく、あくまでも喜劇として描いて見せることが大衆を救う。これはエノケンとか大衆演劇などに通じるかもしれない。日本にもかつてこのような映画を必要とした時期があったんだろうという気もする。美しい月夜のファンタジーという感覚はないが、大衆娯楽作品の名作ということは出来ると思う。

監督はインタビューで「フェリーニに影響を受けている」とも言っている。なるほどと納得できた。と同時に「映画は映像で語るもの」(チャップリン)という時代から、情報を知ることでより深く理解できるものになっていると思う。現代が複雑になっていることと無関係ではないだろう。あとマムラカット役のチュルパン=ハマートヴァは非常に良い。次回作は「TUVAL」(2001年春日本公開予定)らしいので、この女優さんにも注目。

※画像をクリックするとオンラインショップamazonの商品ページへリンクします。在庫があれば購入できます。

|